Что такое клетки мишени при аллергии

Аллергические реакции, формирующиеся по I типу иммунного повреждения, называют атопическими (реагиновыми, анафилактическими). Их развитие характеризуется следующими особенностями:

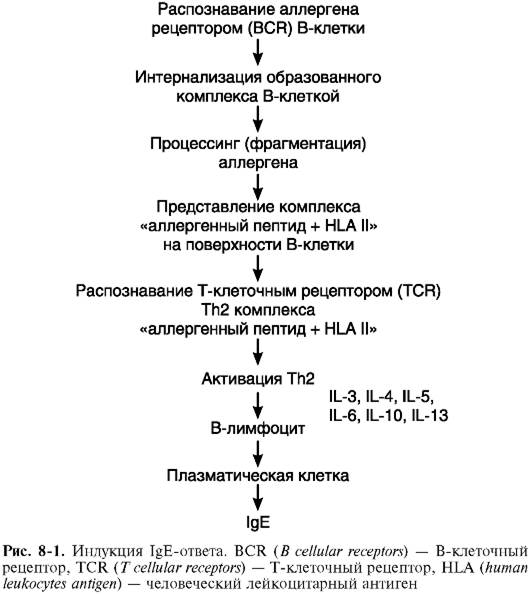

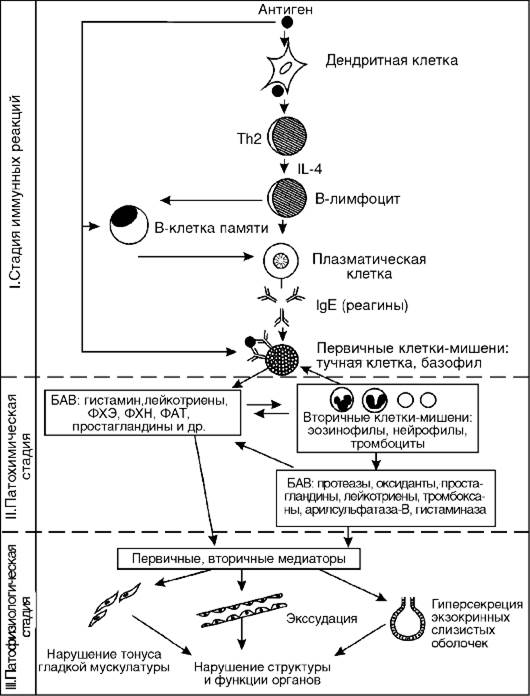

I. Стадия иммунных реакций. В норме человеческий организм толерантен к аллергенам окружающей среды. У лиц с наличием определенных молекулярных аномалий иммунной системы (в частности, при наличии очень высокой экспрессии специфических рецепторов (FceRI) на тучных клетках и базофилах крови, что определяется геном на 11-й хромосоме) при избыточном поступлении ряда веществ в организм развивается активный иммунный ответ — (сенсибилизация) к аллергенам. Этот вариант ответа является Тh2- зависимым, регулируется интерлейкином (IL) 4, IL-13, другими цитокинами и заканчивается образованием плазматических клеток, синтезирующих IgE и IgG4 (рис. 8-1). В ходе сенсибилизации происходит взаимодействие следующих клеток: дендритных (обеспечивают эндоцитоз аллергена, его процессинг и презентацию в комплексе с HLA II), Т-лимфоцитов-хелперов 2-го типа (вырабатывают цитокины соответствующего профиля, которые нужны для регуляции) и В-лимфоцитов (они сами могут выступать в качестве антигенпредставляющих, но главное — они дифференцируются в плазматические клетки-антителопродуценты и В-клетки памяти) (рис. 8-2). В-клетки памяти при повторном поступлении в организм причинно-значимого аллергена обеспечивают экспрессный (в течение 10-20 мин) ответ на него, что соответствует следующим стадиям патологического процесса. Течение сенсибилизации регулируется не только цитокинами профиля Тh2, но и соответствующими костимулирующими молекулами (CTLA-4, CD3OL, CD4OL, OX40 и др.). Второй тип рецепторов IgE — низкоспецифический FceRII (CD23) — экспрессируется на В-лимфоцитах, эозинофилах, макрофагах и тромбоцитах, обеспечивает проявления IgE-опосредованной цитотоксичности по отношению к паразитам, регуляцию синтеза IgE и ряд других функций.

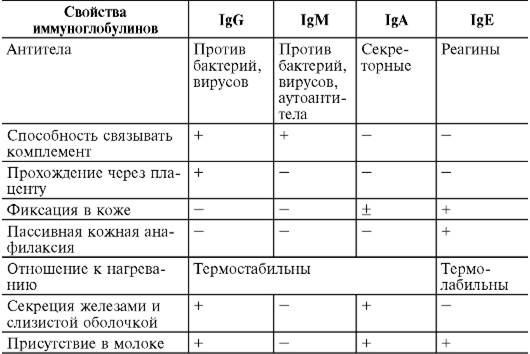

IgE значительно отличаются по своим свойствам от других антител (см. табл. 8-1). Прежде всего, они обладают цитотропностью (цитофильностью), что определяет трудность их обнаружения, так как они не участвуют в серологических реакциях. Считается, что присущее IgE свойство прикрепляться к клеткам и фиксироваться в тканях связано с приобретенными в филогенезе дополнительными 110 аминокислотами на Fс-фрагменте молекулы. Концентра-

IgE значительно отличаются по своим свойствам от других антител (см. табл. 8-1). Прежде всего, они обладают цитотропностью (цитофильностью), что определяет трудность их обнаружения, так как они не участвуют в серологических реакциях. Считается, что присущее IgE свойство прикрепляться к клеткам и фиксироваться в тканях связано с приобретенными в филогенезе дополнительными 110 аминокислотами на Fс-фрагменте молекулы. Концентра-

Рис. 8-2.Патогенез аллергических реакций I (реагинового, анафилактического) типа

Рис. 8-2.Патогенез аллергических реакций I (реагинового, анафилактического) типа

Таблица 8-1.Биологические свойства иммуноглобулинов

Примечание. «+» — наличие; «±» — слабая выраженность, «-» — отсутствие свойства

Примечание. «+» — наличие; «±» — слабая выраженность, «-» — отсутствие свойства

ция IgE в сыворотке крови потому и низка, что синтезируемые в региональных лимфоузлах молекулы IgE в меньшей степени попадают в кровоток, так как в основном фиксируются в окружающих тканях. Разрушение или инактивация этого участка Fс-фрагмента нагреванием (до 56 °С) приводит к потере цитотропных свойств этих антител, т.е. они термолабильны.

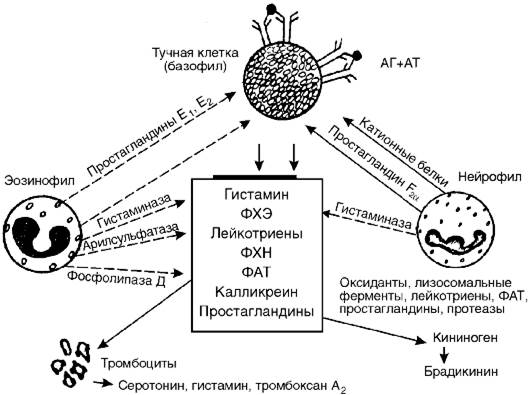

Фиксация антител клетками происходит при помощи рецептора, встроенного в мембрану клеток. Самой высокой способностью связывать IgE-антитела обладают рецепторы для IgE, найденные на тучных клетках и базофилах крови, поэтому эти клетки получили название клетки-мишени I порядка.На одном базофиле может фиксироваться от 3000 до 300 000 молекул IgE. Рецептор для IgE обнаружен также на макрофагах, моноцитах, эозинофилах, тромбоцитах и лимфоцитах, однако их связывающая способность ниже. Эти клетки получили название клетки-мишени II порядка(рис. 8-3).

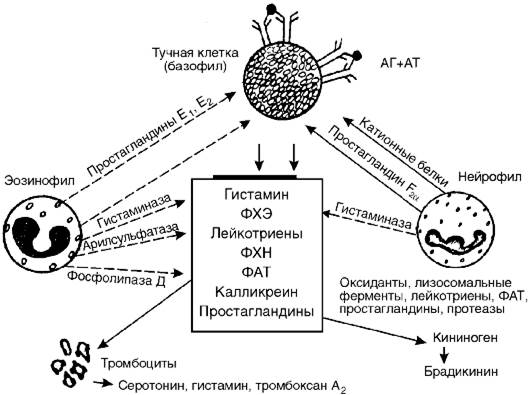

Рис. 8-3.Кооперация клеток-мишеней и взаимодействие медиаторов аллергических реакций I типа. ФХЭ — фактор хемотаксиса эозинофилов, ФХН — фактор хемотаксиса нейтрофилов, ФАТ — фактор активации тромбоцитов

Рис. 8-3.Кооперация клеток-мишеней и взаимодействие медиаторов аллергических реакций I типа. ФХЭ — фактор хемотаксиса эозинофилов, ФХН — фактор хемотаксиса нейтрофилов, ФАТ — фактор активации тромбоцитов

Связывание IgE на клетках — зависимый от времени процесс. Оптимальная сенсибилизация может наступить через 24-48 ч.

Итак, первичное попадание аллергена в организм через кооперацию дендритных клеток, Т- и В-лимфоцитов запускает сложные механизмы синтеза IgE, фиксирующихся на клетках-мишенях. Повторный контакт организма с этим аллергеном приводит к образованию комплекса АГ+АТ, связанного с поверхностью клеткимишени посредством молекул IgE. При этом условием, достаточным для активации и дегрануляции клеток-мишеней, является связывание аллергена по крайней мере с двумя соседними молекулами IgE. Начинается II стадия аллергической реакции.

II. Стадия биохимических реакций. В этой стадии основную роль играют тучные клетки и базофилы крови, т.е. клетки-мишени I порядка. Тучные клетки (тканевые базофилы)— это клетки соеди-

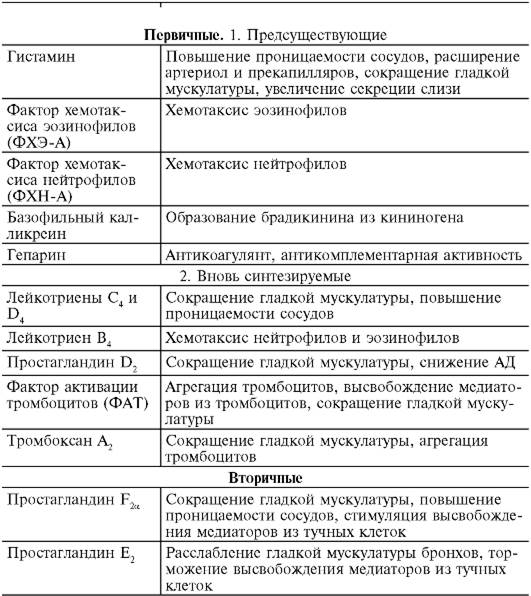

нительной ткани. Они обнаруживаются преимущественно в коже, дыхательных путях, по ходу кровеносных сосудов и нервных волокон. Тучные клетки имеют большие размеры (10-30 мкм) и содержат гранулы диаметром 0,2-0,5 мкм, окруженные перигранулярной мембраной. Гранулы тучных клеток и базофилов крови содержат медиаторы: гистамин, гепарин, фактор хемотаксиса эозинофилов (ФХЭ), фактор хемотаксиса нейтрофилов (ФХН) (табл. 8-2).

Таблица 8-2.Медиаторы аллергических реакций I типа

Образование комплекса АГА+Т, фиксированного на поверхности тучной клетки (или базофила крови), приводит к стягиванию белков-рецепторов для IgE, клетка активируется и секретирует медиаторы. Максимальная активация клетки достигается связыванием нескольких сотен и даже тысяч рецепторов.

Образование комплекса АГА+Т, фиксированного на поверхности тучной клетки (или базофила крови), приводит к стягиванию белков-рецепторов для IgE, клетка активируется и секретирует медиаторы. Максимальная активация клетки достигается связыванием нескольких сотен и даже тысяч рецепторов.

В результате присоединения аллергена рецепторы приобретают энзиматическую активность и запускается каскад биохимических реакций. Активируются мембраносвязанные ферменты — фосфолипаза С и аденилатциклаза, катализирующие реакции с образованием соответственно инозитол-1,4,5-трифосфата, 1,2- диацижлицерина и цАМФ. Инозитол-1,4,5-трифосфат и цАМФ обеспечивают фосфорилирование и активацию Са2+-связывающего белка кальмодулина, мобилизующего Са2+ из эндоплазматического ретикулума клеток в цитоплазму, в присутствии которого при участии цАМФ и 1,2-диацилглицерина активируется протеинкиназа С. Протеинкиназа С осуществляет фосфорилирование и активацию ряда других внутриклеточных ферментов, в частности Са2+-зависимой фосфолипазы А2. При этом за счет Са2+- индуцированного сокращения микротрубочек гранулы «подтягиваются» к плазматической мембране, а 1,2-диацилглицерин, продукты его расщепления (моноацилглицерин, лизофосфатидиловая кислота) и активации фосфолипазы А2 (лизофосфатидилхолин) обусловливают слияние депонирующих гранул тучной клетки (или базофила крови) со стенкой мембраносвязанных канальцев и цитоплазматической мембраной, через которые медиаторы гранул (первичные) и медиаторы, образующиеся при активации клеток (вторичные; см. табл. 8-2), высвобождаются наружу. Источником

вновь образующихся медиаторов в клетках-мишенях являются продукты распада липидов: фактор активации тромбоцитов (ФАТ), простагландины, тромбоксаны и лейкотриены.

Следует отметить, что при псевдоаллергических реакциях (см. раздел 8.2) дегрануляция тучных клеток и базофилов может происходить и под влиянием неиммунологических активаторов, т.е. быть IgE-независимой.

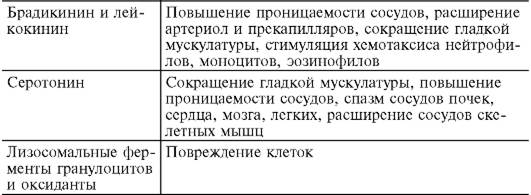

В результате выделения из тучных клеток и базофилов факторов хемотаксиса нейтрофилов и эозинофилов последние скапливаются вокруг клеток-мишеней I порядка. Нейтрофилы и эозинофилы активируются и тоже высвобождают биологически активные вещества и ферменты. Часть из них являются также медиаторами повреждения (например, ФАТ, лейкотриены и др.), а часть (гистаминаза, арилсульфатаза, фосфолипаза D и др.) — ферментами, разрушающими определенные медиаторы повреждения. Так, арилсульфатаза эозинофилов вызывает разрушение лейкотриенов, гистаминаза — разрушение гистамина. Образующиеся простагландины группы E снижают высвобождение медиаторов из тучных клеток и базофилов.

III. Стадия клинических проявлений. В результате действия медиаторов повышается проницаемость сосудов микроциркуляторного русла, что сопровождается развитием отека и серозного воспаления. При локализации процесса на слизистых оболочках возникает гиперсекреция. В органах дыхания развивается бронхоспазм, который, наряду с отеком стенки бронхиол и гиперсекрецией мокроты, обусловливает резкое затруднение дыхания. Все эти эффекты клинически проявляются в виде приступов бронхиальной астмы, ринита, конъюнктивита, крапивницы (гиперемия и волдыри), кожного зуда, местного отека, диареи и др. В связи с тем что одним из медиаторов является ФХЭ, очень часто I тип аллергии сопровождается увеличением количества эозинофилов в крови, мокроте, серозном экссудате.

В развитии аллергических реакций I типа выделяют раннюю и позднюю стадии. Ранняя стадия появляется в течение первых 10-20 мин в виде характерных волдырей. В ней преобладает влияние первичных медиаторов, выделяемых тучными клетками и базофилами.

Поздняя стадия аллергической реакции развивается через 2-6 ч после контакта с аллергеном и в основном связана с действием вторичных медиаторов. Она характеризуется отеком, краснотой,

уплотнением кожи, которое формируется в течение 24-48 ч с последующим образованием петехий. Морфологически поздняя стадия характеризуется наличием дегранулированных тучных клеток, периваскулярной инфильтрации эозинофилами, нейтрофилами, лимфоцитами. Окончанию стадии клинических проявлений способствуют следующие обстоятельства:

а) в ходе стадии III удаляется повреждающее начало — аллерген. Активируется цитотоксическое действие макрофагов, стимулируется выделение энзимов, супероксидного радикала и других медиаторов, что очень важно для защиты против гельминтов;

б) благодаря в первую очередь ферментам эозинофилов устраняются повреждающие медиаторы аллергической реакции.

Дата добавления: 2016-07-11; просмотров: 3147;

Источник

В основе аллергических реакций I типа лежит выработка в организме IgE-антител, т. е.IgE-ответ — главное звено развития аллергической реакции 1 типа.

IgE-антитела значительно отличаются по своим свойствам от других антител (табл. 10). Прежде всего они обладаютцитотропностью (цитофильностью). Считают, что присущее им свойство прикрепляться к клеткам и фиксироваться в тканях связано с приобретенными в филогенезе дополнительными 110 аминокислотами на Fc-фрагменте молекулы. Концентрация IgE-антител в сыворотке крови потому и низка, что синтезируемые в региональных лимфоузлах молекулы IgE в меньшей степени попадают в кровоток, так как в основном фиксируются в окружающих тканях. Разрушение или инактивация этого участка Fc-фрагмента нагреванием (до 56° С) приводит к потере цитотропных свойств этих антител, т. е. они термолабильны.

Фиксация антител клетками происходит при помощи рецептора, встроенного в мембрану клеток. Самой высокой способностью связывать IgE-антитела обладают рецепторы для IgE, найденные на тучных клетках и базофилах крови, поэтому эти клетки получили название клетки-мишени I порядка. На одном базофиле может фиксироваться от 3000 до 300000 молекул IgE. Рецептор для IgE обнаружен также на макрофагах, моноцитах, эозинофилах, тромбоцитах и лимфоцитах, однако их связывающая способность ниже. Эти клетки получили название клетки-мишени II порядка.

Связывание IgE на клетках — зависимый от времени процесс. Оптимальная сенсибилизация может наступить через 24-48 ч. Фиксированные антитела могут долго находиться на клетках, поэтому аллергическая реакция может быть вызвана спустя неделю и больше. Особенностью IgE-антител является также трудность их обнаружения, так как они не участвуют в серологических реакциях.

В патогенезе аллергических реакций I типа выделяют следующие стадии:

I. Стадия иммунных реакций. Как уже было сказано выше, IgE-ответ является главным звеном развития аллергической реакции I типа. Поэтому специальное рассмотрение накопленных в самое последнее время сведений о клеточных и гуморальных реакциях, участвующих в процессе синтеза IgE и регуляции IgE+ответа, необходимо для понимания механизмов развития аллергии;

Как и при других формах иммунного ответа, IgE-ответ определяется уровнем активности лимфоцитов и макрофагов. В общем плане механизм развития IgE-ответа представлен на рис. 13.

Введение антигена (1-й сигнал) активирует макрофаги и вызывает в них секрецию факторов (интерферон, интерлейкины), стимулирующих Т-клетки, которые несут FcE-рецептор. Т-лимфоциты, активированные макрофагальным фактором, синтезируют IgE-связывающий фактор (СФ) — низкомолекулярные гликопротеины. По активности и структурным особенностям различают IgE-СФ-усиливающие (м.м. 10-15 кД) и тормозящие IgE-ответ (м.м. 30-50 кД). Соотношение факторов, модулирующих процесс гликолизирования, определяет характер биологической активности синтезируемых IgE-СФ, которые избирательно усиливают либо угнетают IgE-ответ.

Клетками-мишенями для IgE-СФ служат В-клетки, несущие на своей мембране молекулы секреторного IgE. Связывание с мембранным IgE молекул IgE-УСФ запускает процесс синтеза и секреции в В-лимфоцитах, тогда как IgE-ТСФ способствует потере связанных с мембраной молекул IgE. Эти факторы, наряду с интерлейкинами (и особенно ИЛ-4, которому принадлежит особая роль в синтезе IgE-AT), находятся под пристальным вниманием исследователей. Угнетение или усиление IgE-ответа зависит также от соотношения активности Т-хелперной и Т-супрессорной систем. Причем Т-супрессоры синтеза IgE занимают центральное место в регуляции синтеза IgE. Эта субпопуляция не принимает участия в регуляции синтеза антител других классов. При атопии отмечается недостаточность функций Т-супрессоров IgE-ответа, т. е. синтез IgE растормаживается. Различия между IgE-ответом и другими видами иммунных реакций объясняются большой ролью изотипспецифических механизмов в регуляции синтеза IgE. При совместном действии всех указанных механизмов происходит синтез антител класса Е.

Итак, первичное попадание аллергена в организм запускает через кооперацию макрофагов, Т- и В-лимфоцитов сложные и до конца не ясные механизмы синтеза IgE-антител, фиксирующихся на клетках-мишенях. Повторная встреча организма с этим аллергеном приводит к образованию комплекса АГ-АТ, причем через фиксированные молекулы IgE и сам комплекс тоже окажется фиксированным на клетках. Если аллерген оказался связанным хотя бы с двумя соседними молекулами IgE (рис. 13), то этого оказывается достаточным для нарушения структуры мембран клеток-мишеней и их активации. Начинается II стадия аллергической реакции.

II. Стадия биохимических реакций. В этой стадии основная роль принадлежит тучным клеткам и базофилам, т. е. клеткам-мишеням I порядка. Тучные клетки — это клетки соединительной ткани. Они обнаруживаются преимущественно в коже, дыхательных путях, в подслизистой оболочке сосудов, по ходу кровеносных сосудов и нервных волокон. Тучные клетки имеют большие размеры (10-30 мкм в диаметре) и содержат гранулы диаметром 0,2- 0,5 мкм, окруженные перигранулярной мембраной. Базофилы выявляются только в крови. Гранулы тучных клеток и базофилов содержат медиаторы: гистамин, гепарин, фактор хемотаксиса эозинофилов аллергии (ФХЭ-А), фактор хемотаксиса нейтрофилов аллергии (ФХН-А), IgE (табл. 11).

Образование комплекса АГ-АТ на поверхности тучной клетки (или базофила) приводит к стягиванию белков-рецепторов для IgE, клетка активируется и секретирует медиаторы. Максимальная активация клетки достигается связыванием нескольких сотен и даже тысяч рецепторов.

В результате присоединения аллергена рецепторы приобретают энзиматическую активность и запускается каскад биохимических реакций. Увеличивается проницаемость клеточной мембраны для ионов кальция. Последние стимулируют эндомембранную проэстеразу, которая переходит в эстеразу и переводит в активную форму фосфолипазу Д, гидролизующую мембранные фосфолипиды. Гидролиз фосфолипидов способствует разрыхлению и истончению мембраны, что облегчает слияние цитоплазматической мембраны с перигранулярной, и разрыву цитоплазматической мембраны с выходом содержимого гранул (и, следовательно, медиаторов) наружу, происходит экзоцитоз гранул. При этом важную роль играют процессы, связанные с энергетическим обменом, особенно гликолиз. Энергетический запас имеет значение как для синтеза медиаторов, так и для выхода медиаторов через внутриклеточную транспортную систему.

По мере развития процесса гранулы перемещаются на клеточную поверхность. Для проявления внутриклеточной подвижности определенное значение имеют микроканальцы и микрофиламенты. Энергия и ионы кальция необходимы для перехода микроканальцев в функционирующую форму, в то время как повышение уровня циклического аденозинмонофосфата (цАМФ) или снижение циклического гуанозинмонофосфата (цГМФ) дает обратный эффект. Энергия требуется также для освобождения гистамина из рыхлой связи с гепарином под влиянием обмена на ионы Na+, К+, Са2+ внеклеточной жидкости. По окончании реакции АГ-АТ клетка остается жизнеспособной.

Кроме выхода медиаторов, уже имеющихся в гранулах тучных клеток и базофилов, в этих клетках происходит быстрый синтез новых медиаторов (см. табл. 11). Источником их являются продукты распада липидов: фактор активации тромбоцитов (ФАТ), простагландины, тромбоксаны и лейкотриены (последние объединяются под названием медленно реагирующей субстанции анафилаксии — МРС-А).

Следует отметить, что дегрануляция тучных клеток и базофилов может происходить и под влиянием неиммунологических активаторов, т. е. активирующих клетки не через IgE-рецепторы. Это — АКТГ, вещество Р, соматостатин, нейротензин, химотрипсин, АТФ. Таким свойством обладают продукты активации клеток, вторично вовлекаемых в аллергическую реакцию, — катионный белок нейтрофилов, пероксидаза, свободные радикалы и др. Некоторые медикаменты также могут активировать тучные клетки и базофилы, например морфин, кодеин, рентгеноконтрастные вещества.

В результате выделения из тучных клеток и базофилов факторов хемотаксиса нейтрофилов и эозинофилов последние скапливаются вокруг клеток-мишеней I порядка и происходит их кооперация (рис. 14). Нейтрофилы и эозинофилы активируются и тоже высвобождают биологически активные вещества и ферменты. Часть из них является также медиаторами повреждения (например, ФАТ, лейкотриены и др.), а часть- ферментами, разрушающими определенные медиаторы повреждения (указаны пунктирной линией). Так, арилсульфатазы из эозинофилов вызывают разрушение МРС-А, гистаминаза — разрушение гистамина. Образующиеся простагландины группы Е снижают высвобождение медиаторов из тучных клеток и базофилов.

III. Стадия клинических проявлений. В результате действия медиаторов развивается повышение проницаемости микроциркуляторного русла, что сопровождается выходом жидкости из сосудов с развитием отека и серозного воспаления. При локализации процессов на слизистых оболочках возникает гиперсекреция. В органах дыхания развивается бронхоспазм, который наряду с отеком стенки бронхиол и гиперсекрецией мокроты обусловливает резкое затруднение дыхания. Все эти эффекты клинически проявляются в виде приступов бронхиальной астмы, ринита, конъюнктивита, крапивницы (волдырь + + гиперемия), кожного зуда, местного отека, диареи и др. В связи с тем, что одним из медиаторов является ФХЭ-А, очень часто немедленный тип аллергии сопровождается увеличением количества эозинофилов в крови, мокроте, серозном экссудате (см. табл. 11).

В развитии аллергических реакций I типа выделяют раннюю и позднюю стадии. Ранняя стадия появляется в течение первых 10-20 мин в виде характерных вздутий (пузырей). В ней преобладает влияние первичных медиаторов.

Поздняя стадия аллергической реакции наблюдается через 2-6 ч после контакта с аллергеном и в основном связана с действием вторичных медиаторов. Она развивается к моменту исчезновения эритемы и волдыря, характеризуется отеком, краснотой, уплотнением кожи, которое рассасывается в течение 24-48 ч с последующим образованием петехий. Морфологически поздняя стадия характеризуется наличием дегранулированных тучных клеток, периваскулярной инфильтрации эозинофилами, нейтрофилами, лимфоцитами.

Окончанию стадии клинических проявлений способствуют следующие обстоятельства:

1) в ходе III стадии удаляется повреждающее начало — аллерген. Антитела и комплемент обеспечивают инактивацию и удаление аллергена. Активируется цитотоксическое действие макрофагов, стимулируется выделение энзимов, супероксидного радикала и других медиаторов, что очень важно для защиты против гельминтов;

2) благодаря в первую очередь ферментам эозинофилов устраняются повреждающие медиаторы аллергической реакции.

Дата добавления: 2015-02-27; просмотров: 6449; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Только сон приблежает студента к концу лекции. А чужой храп его отдаляет. 9089 — | 7696 — или читать все…

Читайте также:

Источник