Первичные и вторичные медиаторы аллергии

Клиническая манифестация аллергических реакций I типа обусловлена биологически активными веществами, выбрасываемыми тучными клетками и базофилами крови в процессе их дегрануляции.

Все медиаторы, выбрасываемые из тучных клеток, делятся на первичные и вторичные.Первичные медиаторы продуцируются в клетках до дегрануляции и хранятся в гранулах. К наиболее значимым из них относятся гистамин, серотонин, хемотаксины эозинофилов и нейтрофилов, протеазы, гепарин.

Вторичные медиаторы синтезируются после антигенной активации клеток. К ним относятся фактор активации тромбоцитов, лейкотриены, простагландины, брадикинины, цитокины: ИЛ-1, ФНО-α, ИЛ-2, ИЛ-3, ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-6, ТФР-β, ГМ-КСФ. В различных тканях и анатомических зонах концентрации и спектр первичных и вторичных медиаторов, содержащихся в тучных клетках, не одинаковы.

Медиаторы, секретируемые тучными клетками и базофилами крови.

Первичные медиаторы | ||

| Гистамин | Увеличивает проницаемость сосудов, вызывает сокращение гладких мышц. | |

| Серотонин | Увеличивает проницаемость сосудов, вызывает сокращение гладких мышц. | |

| Фактор хемотаксиса эозинофилов (ФХТЭ) | Стимулирует хемотаксис эозинофилов. | |

| Фактор хемотаксиса нейтрофилов (ФХТН) | Стимулирует хемотаксис нейтрофилов. | |

| Протеазы | Вызывают секрецию слизи в бронхах, деградацию базальной мембраны кровеносных сосудов. | |

Вторичные медиаторы | ||

| Фактор активации тромбо-цитов | Вызывает аггрегацию и дегрануляцию тромбоцитов, сокращение гладкой мускулатуры легких. | |

| Лейкотриены | Повышают проницаемость сосудов, вызывают сокращение гладкой мускулатуры легких. | |

| Простагландины | Вызывают сокращение гладкой мускулатуры легких, аггрегацию тромбоцитов, вазодилатацию. | |

| Брадикинины | Повышают проницаемость сосудов, вызывают сокращение гладкой мускулатуры. | |

| ИЛ-1, ФНО-α | Участвуют в развитии системной анафилаксии, повышают экспрессию САМ на эндотелиальных клетках венул. | |

| ИЛ-2, ИЛ-3, ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-6, ТФР-β, ГМ-КСФ | Вызывают разнообразные эффекты, связанные с воспалением и процессами, сопутствующими ему. | |

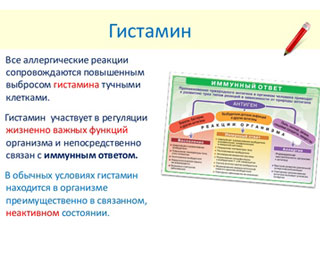

Гистамин. Образуется в результате декарбоксилирования аминокислоты гистидина, составляет около 10 % содержимого гранул. Его действие прослеживается уже в первые минуты после активации тучных клеток. Известны 3 типа рецепторов гистамина: Н1, Н2 и Н3. Они имеют различное распределение в тканях и опосредуют различные эффекты при взаимодействии с гистамином. Биологические эффекты, наблюдаемые при аллергических реакциях, главным образом связаны с действием гистамина на Н1-рецепторы. Клинически эти эффекты проявляются сокращением гладкой мускулатуры бронхов и кишечника, повышением проницаемости венул, увеличением секреции слизи. Взаимодействие гистамина с Н2-рецепторами приводит к повышению сосудистой проницаемости, их дилатации и стимуляции секреции экзокриновых желез. Связывание гистамина с Н2-рецепторами тучных клеток и базофилов подавляет их дегрануляцию и выброс медиаторов воспаления.

Лейкотриены и простагландины. Эти медиаторы являются метаболитами арахидоновой кислоты. Биологические эффекты, вызываемые этими веществами, значительно сильнее и дольше сохраняются, чем таковые, опосредованные гистамином. Лейкотриены и простагландины вызывают бронхоспазм, повышают сосудистую проницаемость, усиливают секрецию слизи, вызывают агрегацию тромбоцитов.

Цитокины. Цитокины, продуцируемые тучными клетками и базофилами, являются факторами, поддерживающими местное воспаление, а также факторами локальной концентрации нейтрофилов, эозинофилов и базофилов. ИЛ-4 повышает секрецию IgЕ В-клетками. ИЛ-5 повышает активность эозинофилов. Высокая концентрация ФНО-α способна приводить к шоку при системной анафилаксии.

Источник

Медиаторы аллергии высвобождаются или синтезируются при образовании комплексов аллерген-сенсибилизированный Т-лимфоцит или аллерген-антитело. Данные вещества играют важнейшую роль в возникновении гиперчувствительности к тому или иному раздражителю.

Медиаторы аллергических реакций оказывают вазоактивное, контрактильное, хемотаксическое действие, способны повреждать ткани организма и активизировать репарационные процессы. Действия данных веществ зависят от типа аллергии, механизмов ее возникновения, вида раздражающего агента.

Медиаторы аллергических реакций оказывают вазоактивное, контрактильное, хемотаксическое действие, способны повреждать ткани организма и активизировать репарационные процессы. Действия данных веществ зависят от типа аллергии, механизмов ее возникновения, вида раздражающего агента.

Классификация аллергий

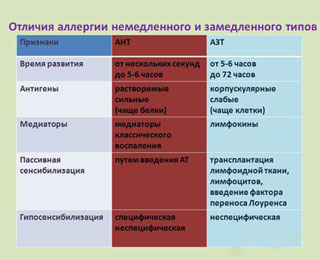

В зависимости от выраженности и скорости появления симптомов после повторного воздействия раздражающего агента реакции гиперчувствительности подразделяются на 2 группы:

- реакции немедленного типа;

- реакции замедленного типа.

Реакции гиперчувствительности немедленного типа возникают практически сразу после повторного воздействия раздражающего вещества. Антитела, образовавшиеся при первом контакте в аллергеном, свободно циркулируют в жидких средах. В случае следующего проникновения раздражителя быстро образуется комплекс антиген-антитело, что вызывает стремительное возникновение симптомов аллергии.

Развитие замедленной аллергической реакции происходит через 1-2 суток после взаимодействия с раздражающим агентом.

Данная реакция не связана с выработкой антител — в ее развитии участвуют сенсибилизированные лимфоциты. Медленное развитие ответной реакции на воздействие раздражителя связано с тем, что для скопления лимфоцитов в области воспаления требуется больше времени, по сравнению с немедленной реакцией гиперчувствительности, которая характеризуется образованием комплекса антиген-антитело.

Медиаторы гиперчувствительности немедленного типа

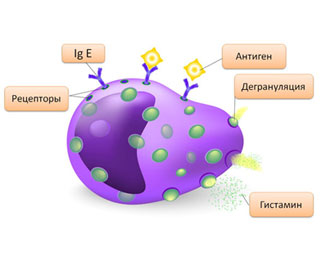

При развитии немедленной реакции гиперчувствительности роль клеток-мишеней выполняют лаброциты, или тучные клетки и базофильные лейкоциты, обладающие F-рецепторами к иммуноглобулину Е и иммуноглобулину G. После соединения антигена с антителами возникает дегрануляция и высвобождаются медиаторы.

Медиаторы аллергических реакций немедленного типа следующие:

- гистамин относится к главным медиаторам аллергии. Он подавляет цитотоксическое воздействие Т-клеток, их размножение, дифференцировку В-клеток и выработку антител плазмоцитами, активизирует деятельность Т-супрессоров, обладает хемотаксическим и хемокинетическим эффектом в отношении эозинофилов и нейтрофилов, снижает процесс выделения лизосомных ферментов нейтрофилами.

- серотонин увеличивает спазм сосудов важнейших органов, таких как сердце, легкие, почки, мозг. Под его воздействием происходит сокращение гладкой мускулатуры. Серотонин не оказывает противовоспалительное действие, характерное для гистамина. Этот медиатор активизирует Т-супрессоры вилочковой железы и селезенки, а также миграцию Т-клеток селезенки в костный мозг и лимфатические узлы. Помимо иммуносупрессирующего действия, серотонин также способен стимулировать иммунитет. Под влиянием медиатора повышается чувствительность мононуклеаров к разнообразным хемотаксическим факторам.

- брадикинин является элементом кининовой системы. Данный медиатор способствует расширению и повышению проницаемости сосудов, провоцирует продолжительный бронхоспазм, раздражающе воздействует на болевые рецепторы, активизирует выработку слизи в пищеварительном тракте и дыхательных путях. Брадикинин быстро вырабатывается при повреждении тканей организма, вследствие чего возникают многие эффекты, характерные для воспалительного процесса — вазодилатация, экстравазация плазмы, повышение проницаемости сосудов, миграция клеток, болезненные ощущения и гипералгезия.

- гепарин является медиатором из группы протеогликанов. Гепарин оказывает антикоагуляционное действие, участвует в пролиферации клеток, способствует миграции клеток эндотелия, снижает действие комплемента, стимулирует фаго- и пиноцитоз.

- фрагменты комплемента — медиаторы воспаления. Под их воздействием сокращаются гладкие мышцы, из тучных клеток высвобождается гистамин, то есть развивается реакция анафилаксии.

- простагландины — в человеческом организме вырабатываются простагландины E, F, D. Простагландины F способствуют возникновению тяжелого приступа бронхоспазма. Простагландины Е, наоборот, оказывают бронходилатирующий эффект. Экзогенные простагландины способны активизировать или снижать процесс воспаления, под их воздействием расширяются сосуды, увеличивается их проницаемость, повышается температура тела и развивается эритема.

Медиаторы гиперчувствительности замедленного типа

При медленной реакции гиперчувствительности на проникшие в организм антигены воздействуют Т-клетки. Роль аллергенов могут выполнять паразиты, чужеродные белки, бактерии, грибы, медикаменты. При первом взаимодействии с раздражителем возникает сенсибилизация Т-клетки. При следующем контакте с тем же раздражителем специфические рецепторы, которые расположены на мембране сеснсибилизированной Т-клетки, взаимодействуют с аллергическим элементом. Таким рецептором является иммуноглобулин М. После распознавания аллергена активизируется выработка антигенспецифических и неспецифических факторов и лимфокинов.

При медленной реакции гиперчувствительности на проникшие в организм антигены воздействуют Т-клетки. Роль аллергенов могут выполнять паразиты, чужеродные белки, бактерии, грибы, медикаменты. При первом взаимодействии с раздражителем возникает сенсибилизация Т-клетки. При следующем контакте с тем же раздражителем специфические рецепторы, которые расположены на мембране сеснсибилизированной Т-клетки, взаимодействуют с аллергическим элементом. Таким рецептором является иммуноглобулин М. После распознавания аллергена активизируется выработка антигенспецифических и неспецифических факторов и лимфокинов.

Лимфокины, синтезируемые Т-лимфоцитами — это медиаторы аллергических реакций замедленного типа. Под их влиянием в месте воздействия раздражителя концентрируются элементы клеток, развивается инфильтрация и процесс воспаления.

Кожно-реактивный фактор повышает сосудистую проницаемость и ускоряет миграцию белых кровяных клеток.

Похожим эффектом обладает фактор проницаемости. Под влиянием фактора хемотаксиса в реакцию гиперчувствительности вовлекаются несенсибилизированные лимфоциты, нейтрофилы, моноциты, эозинофилы. Под воздействием фактора, ингибирующего миграцию, в области воспаления задерживаются и скапливаются макрофаги. Под влиянием фактора переноса активность переносится на несенсибилизированные Т-клетки. Лимфоциты синтезируют интерферон, который обладает антивирусными свойствами, а также активизирует функцию естественных Т-киллеров. Воздействие медиаторов ограничивают противодействующие системы, обеспечивающие защиту клеток-мишеней.

Автор: Юлия Барабаш

Источники: medscape.com, mdlinx.com,

health.harvard.edu.

Источник

(Лекция № VII) Часть 1.

1. Понятие об аллергии.

2. Понятие об аллергенах.

3. Стадии аллергических реакций немедленного типа.

4. Реагиновый тип иммунного повреждения.

5. Цитотоксический тип иммунного повреждения.

Аллергия (allergia от allos — иной, ergon — действие) иное действие по сравнению с иммунными реакциями. Аллергия — состояние повышенной и качественно извращенной реакции к веществам с антигенными свойствами и даже без них (гаптен+белок организма ? полноценный АГ).

Аллергия отличается от иммунитета тем, что сам по себе аллерген не вызывает повреждения. При Алвызывает лергии повреждение клеток и тканей комплекс аллерген-аллергическое АТ.

Классификация аллергенов: экзоаллергены и эндоаллергены. Экзоаллергены:

1) инфекционные: а) бактериальные, б) вирусы, в) грибки,

2) пыльца (pollen) цветущих растений, пух тополя, одуванчик, амброзия, хлопок,

3) поверхностные (или эпиаллергены),

4) бытовые — домашняя и библиотечная пыль, как продукт жизнедеятельности домашнего клеща, специфичны для конкретной квартиры,

5) пищевые продукты — особенно у детей — коровье молоко, куриные яйца, шоколад, цитрусовые, земляника, рыбы, крабы, омары, злаковые,

6) лекарственные препараты — особенно лечебные сыворотки.

7) продукты химического синтеза.

Эндоаллергены:

а) естественные (первичные): хрусталик и сетчатка глаза, ткани нервной системы, щитовидной железы, мужских половых желез,

б) вторичные (приобретенные), индуцированные из собственных тканей под влиянием внешних воздействий: инфекционные:

? промежуточные поврежденная под действием микроба+ткань;

? комплексные микроб+ткань, вирус+ткань;

неинфекционные:

? холодовые, ожоговые, при облучении;

Общая характеристика видов аллергических реакций:

признакиРеакция немедленного типа (РНТ), B-типРеакция замедленного типа (РЗТ), T-тип1) клинический синдроманафилактический шок, аутоиммунные заболевания, отторжение трансплантата, контактный дерматит. бронхиальная астма, крапивница, отек Квинке, мигрень, сывороточная болезнь, атопии. 1) реакция на вторичное введение несколько минут ч/з 4-6 часов 3) АТ в сыворотке есть нет 4) пассивный перенос с сывороткой с лимфоцитами 5) местная клеточная реакция полинуклеарная (зудящий волдырь) мононуклеарная (тестообразное возвышение) 6) цитотоксический эффект в культуре тканей нет есть 7) десенсибилизация эффективна неэффективна

Общий патогенез аллергических реакций: 3 стадии:

1. Иммунологическая (образование АТ),

2. Патохимическая ( выделение субстратов БАВ) и

3. Патофизиологическая (клинические проявления).

Иммунологическая стадия — при попадании аллергена вырабатываются и накапливаются аллергические АТ в течение 2-3 недель — активная сенсибилизация. И может быть пассивная (при введении готовых АТ с сывороткой нужно не менее двух часов для фиксации АТ на ткань), сохраняется 2-4 недели. Аллергия строго специфична.

Все АТ появляются неодновременно — сначала IgE — «реагины»- основные аллергические АТ. IgE имеют большое сродство к коже и тканям. Блокирующие АТ — IgG — появляются в период выздоровления, легко соединяются с АГ в крови и блокируют его контакт с реагинами — выполняют защитную роль. По титру гемагглютининов IgG судят о титре реагинов, т.к. имеется определенная зависимость.

Реагиновый тип повреждения тканей (I тип): иммунологическая стадия: Реагины своим концом Fс (constant fragment) фиксируются на соответствующих рецепторах тучных клеток и базофилов; нервных рецепторах сосудов, гладких мышцах бронхов кишечника и форменных элементах крови. Другой конец молекулы Fаb antigen-binging fragment вариабельной части выполняет антительную функцию, связываясь с АГ, причем 1 молекула IgE может связать 2 молекулы АГ. Т.к. IgE синтезируются в лимфатической ткани слизистых оболочек и лимфоузлов (пейеровы бляшки, мезентериальные и бронхиальные), поэтому при реагиновом типе повреждения шоковыми органами являются органы дыхания, кишечник, конъюнктива = атипичная форма бронхиальной астмы, поллинозы, крапивницы, пищевая и лекарственная аллергии, гельминтозы. Если в организм поступает тот же антиген, или он находится после первичного попадания, то происходит связывание его с IgE-АТ как циркулирующими, так и фиксированными на тучных клетках и базофилах.

Происходит активация клетки и переход процесса в патохимическую стадию. Активация тучных и базофильных клеток (дегрануляция) приводит к высвобождению различных медиаторов.

Медиаторы аллергии немедленного типа :

1. Гистамин.

2. Серотонин.

3. Медленно реагирующая субстанция (медленно действующее вещество — МДВ).

4. Гепарин.

5. Тромбоцитактивирующие факторы.

6. Анафилотоксин.

7. Простагландины.

8. Эозинофильный хемотаксический фактор анафилаксии и высокомолекулярный нейтрофильный хемотаксический фактор.

9. Брадикинин.

Патофизиологическая стадия. Установлено, что в основе действия медиаторов имеется приспособительное, защитное значение. Под влиянием медиаторов повышается диаметр и проницаемость мелких сосудов, усиливается хемотаксис нейтрофилов и эозинофилов, что приводит к развитию различных воспалительных реакций. Увеличение проницаемости сосудов способствует выходу в ткани иммуноглобулинов, комплемента, обеспечивающих инактивацию и элиминацию аллергена. Образующиеся медиаторы стимулируют выделение энзимов, супероксидного радикала, МДВ и др., что играет большую роль в противогельминтозной защите. Но медиаторы одновременно оказывают и повреждающее действие: повышение проницаемости микроциркуляторного русла ведет к выходу жидкости из сосудов с развитием отека и серозного воспаления с повышением содержания эозинофилов, падения артериального давления и повышения свертывания крови. Развивается бронхоспазм и спазм гладких мышц кишечника, повышение секреции желез. Все эти эффекты клинически проявляются в виде приступа бронхиальной астмы, ринита, конъюнктивита, крапивницы, отека, кожного зуда, диарреи.

Таким образом, с момента соединения АГ с АТ заканчивается 1-я стадия. Повреждение клеток и выброс медиаторов — 2-я стадия, а эффекты действия медиаторов 3-я стадия. Особенности клиники зависят от преимущественного вовлечения органа-мишени (шок-органа), что определяется преимущественным развитием гладкой мускулатуры и фиксации АТ на ткани.

Анафилактический шок протекает в целом стандартно: короткая эректильная стадия, через несколько секунд — торпидная.

? у морской свинки — преимущественно спазм бронхов (астматический тип шока),

? у собак — спазм сфинктеров печеночных вен, застой крови в печени и кишечнике — коллапс,

? у кролика — преимущественно спазм легочных артерий и застой крови в правой половине сердца,

? у человека — все компоненты: падение АД из-за перераспределения крови и нарушения венозного возврата, приступ удушья, непроизвольное мочеиспускание и дефекация, кожные проявления: крапивница (urticaria), отек (oedema), зуд (pruritus).

Атопия — отсутствие места контакта, в естественных условиях встречается только у человека и имеет ярко выраженную наследственную предрасположенность. Здесь не нужен предварительный контакт с аллергеном, готовность к аллергии уже сформирована: бронхиальная астма, поллинозы, крапивница (к цитрусовым), отек Квинке, мигрень. Патогенез этих заболеваний сходен. Особенности клиники зависят от преимущественного вовлечения органа-мишени (шок-органа), что определяется преимущественным развитием гладкой мускулатуры и фиксации АТ на ткани.

Бронхиальная астма (asthma bronchiale)- приступ удушья с затруднением выдоха — спазм бронхов, отек слизистой, обильное выделение слизи и закупорка бронхов.

Поллинозы (pollinosis от pollen пыльца): аллергический ринит и конъюнктивит, отек слизистой, слезотечение, нередко зуд на пыльцу растений.

Кожные проявления: отек Квинке на косметику и пищевые аллергены (поражаются глубокие слои кожи лица) и крапивница (при поражении поверхностных слоев кожи — на кремы, мази, порошки).

Мигрень (hemicrania): периодическая сильная головная односторонняя боль — аллергический отек одной половины мозга на пищевые продукты, реже — лекарства.

II тип повреждения — цитотоксический: образовавшиеся к АГ клеток АТ присоединяются к клеткам и вызывают их повреждение или даже лизис, поскольку клетки организма приобретают аутоаллергенные свойства под действием различных причин, например химических веществ, чаще лекарств за счет:

1) конформационных изменений АГ клетки,

2) повреждения мембраны и появления новых АГ,

3) образования комплексных аллергенов с мембраной, в которых химическое вещество играет роль гаптена. Аналогично действуют на клетку лизосомальные ферменты фагоцитирующих клеток, бактериальные энзимы и вирусы.

Образующиеся АТ относятся к классам IgG или IgM. Они соединяются своим Fab концом с соответствующими АГ клеток. Повреждение может быть вызвано 3 путями:

1) за счет активации комплемента — комплементопосредованная цитотоксичность, при этом образуются активные фрагменты, которые повреждают клеточную мембрану,

2) за счет активации фагоцитоза клеток, покрытых опсонинами-антителами G4,

3) через активацию антителозависимой цитотоксичности.

После соединения с клеткой происходят конформационные изменения в области Fс конце антитела, к которому присоединяются К-клетки (киллеры Т-лимфоциты и нулевые клетки).

В патохимическую стадию активируется система комплемента (система сывороточных белков). Лизис клеток-мишеней развивается при совместном действии компонентов от С5б до С9. В процессе участвуют супероксидный анион-радикал и лизосомальные ферменты нейтрофилов.

Патофизиологическая стадия. В клинике цитотоксический тип реакции может быть одним из проявлений лекарственной аллергии в виде лейкоцитопении, тромбоцитопении, гемолитической анемии, при аллергических гемотрансфузионных реакциях, при гемолитической болезни новорожденных в связи с образованием у резус-отрицательной матери резус-положительных IgG к эритроцитам плода.

Однако действие цитотоксических АТ не всегда заканчивается повреждением клеток — при малом количестве АТ можно получить феномен стимуляции (антиретикулярная цитотоксическая сыворотка А.А. Богомольца для стимуляции иммунных механизмов, панкреотоксическая сыворотка Г.П. Сахарова для лечения сахарного диабета). С длительным стимулирующим действием естественно образовавшихся аутоантител к щитовидной железе связывают некоторые формы тиреотоксикоза.

Source: StudFiles.net

Источник